海洋散骨は、近年「自然に還る葬送」として注目を集めていますが、日本ではこれを明確に規定する法律がありません。そのため、現行の法律を踏まえながら、適切な方法で行うことが重要です。

この記事では、海洋散骨に関わる法律やガイドラインを詳しく解説します。

◎この記事でわかること◎

- 日本の法律における海洋散骨の位置付け

- 海洋散骨を適法に行うためのポイント(ガイドライン)

- 海洋散骨に関連する具体的な法的リスク

- 適法に海洋散骨を行うための手順

日本の法律における海洋散骨の位置付け

日本には「散骨」に関する明確な法律がないため、現行の法律をもとに適法かどうかを判断する必要があります。

主に関係する法律として、次の2つが挙げられます。

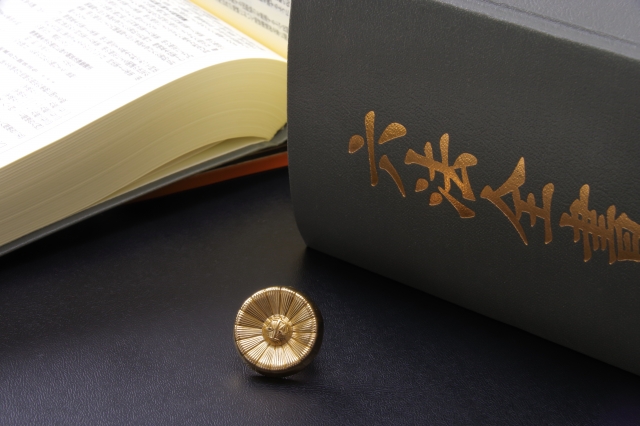

墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)

(正式名称:墓地、埋葬等に関する法律 昭和23年法律第48号)

ポイント:墓埋法は、埋葬や火葬を規制する法律であり、「遺骨は墓地に埋葬しなければならない」と定めています。

海洋散骨との関係:「墓埋法」はあくまで「埋葬」に関する法律であり、散骨(海洋散骨を含む)は直接規制されていません。

結論

海洋散骨は「埋葬」には該当しないため、墓埋法の規制対象ではありません。ただし、適切な方法で行わなければ「死体遺棄罪」に問われる可能性があるため、注意が必要です。

刑法第190条(死体遺棄罪)

条文:「死体、遺骨、遺髪、棺内の遺物を遺棄、損壊、領得した者は、3年以下の懲役に処する。」

ポイント:「遺棄」とは、「社会通念上、相当と認められる方法以外で遺骨を放置すること」を指します。

海洋散骨が「遺棄」と見なされる可能性は?

1991年、法務省は「節度をもって行われる限り、散骨は遺骨遺棄には当たらない」との見解を示しました。つまり、常識的な方法(節度を持って)で散骨すれば、死体遺棄罪にはならないとされています。

海洋散骨を適法に行うためのポイント(ガイドライン)

海洋散骨は法的にグレーゾーンですが、業界団体や自治体が推奨する「ガイドライン」を守ることで、問題を避けることができます。

「節度を持って行う」ことが最重要

遺骨を 2mm以下の粉末状 にする(粉骨処理)

公共の場で目立つ形で行わない(漁場や海水浴場の近くは避ける)

環境に悪影響を与えない方法で実施する

国や自治体が定めるガイドラインに従う

環境省のガイドライン(2012年)

海洋散骨を行う際は、周辺住民や漁業関係者に配慮することが求められる。

遺骨は必ず粉骨し、環境への影響を最小限にする。

各自治体のルールも確認

海洋散骨自体を禁止する法律はありませんが、自治体によっては独自の条例やルールを設けている場合があります。

例えば、漁業権のある区域では漁協の同意が必要になるケースもあるので、事前確認が必要です。

海洋散骨に関連する具体的な法的リスク

「死体遺棄罪」に問われるケース

遺骨をそのままの状態で海に捨てた場合(粉骨処理をしていない)

海岸や公共の場所で目撃され、住民から苦情が出た場合

対策:粉骨をしっかり行い、節度を持って散骨する

「漁業法」に抵触する可能性

漁場や養殖場の近くで散骨すると、漁業関係者とのトラブルに発展する可能性がある。

例えば、北海道や三陸沖などの漁業が盛んな地域では、漁協との事前協議が推奨されている。

対策:散骨する場所を慎重に選び、できるだけ沖合で実施する

「廃棄物処理法」に違反する可能性

遺骨が適切に処理されていない場合、廃棄物として扱われる可能性がある。

実際には「遺骨は廃棄物に該当しない」との見解があるが、不適切な方法で散骨すると問題になることがある。

対策:遺骨を環境に配慮した形で散骨する

適法に海洋散骨を行うための手順

散骨する地域のルールを確認

地方自治体や漁業組合に確認する

漁業権のある区域では、漁協と相談

遺骨を粉骨する

2mm以下のパウダー状にし、自然に還るようにする

散骨する場所を選ぶ

海岸から一定の距離(沖合5km以上が目安)

漁場や海水浴場の近くは避ける

天候や安全を考慮して実施

風向きや波の高さを確認し、安全な状況で行う

まとめ

- 海洋散骨は法律で禁止されていないが、適切な方法で行う必要がある

- 「墓埋法」では規制されていないが、「死体遺棄罪」に問われないよう注意が必要

- 「節度を持って行う」ことが最重要(粉骨処理&適切な場所の選定)

- 自治体や漁業組合のルールを事前に確認する

- 違法行為とならないよう、環境や地域の配慮を忘れずに

海洋散骨は自由な葬送の形として広まりつつありますが、法律との関係を理解し、適切な手順で行うことが大切です。

可能であれば専門業者に相談するのも選択肢の一つです。

しっかりと法律を守って、トラブルなく故人を海へと送り出しましょう。